| |

| Neu

von der Funkausstellung 1979 |

|

|

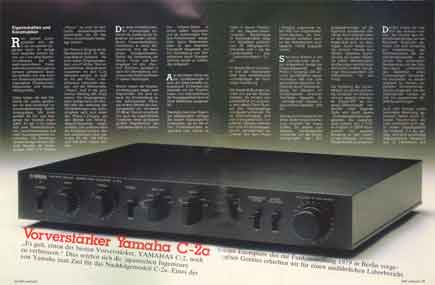

Vorverstärker Yamaha C-2a |

| "Es galt, einen

der besten Vorverstärker, YAMAHA C-2, noch zu verbessern."

Dies setzten sich die japanischen Ingenieure von Yamaha zum

Ziel für das Nachfolgemodell C-2a Eines der ersten Exemplare

des zur Funkausstellung 1979 in Berlin vorgestellten Gerätes

erhielten wir für einen ausführlichen Laborbericht.

|

|

Eigenschaften

und Konstruktion

Rein optisch unterscheidet sich der C-2a von seinem Vorgänger

kaum. Er verfügt über dasselbe extrem flache, nur

7 cm hohe Aluminium-Gehäuse. Auf der weiß-beschrifteten

Frontplatte des ansonsten ganz in schwarz gehaltenen Gerätes

befinden sich drei Arten von Bedienungselementen, ungerastete

Potentiometer, Kippschalter und Knebelstufenschalter.

Dabei bilden die drei Elemente der zuletzt genannten Art eine

funktionell zusammengehörende Bedienungsgruppe. Mit ihnen

werden die Ein- und Ausgänge der Vorstufe angewählt.

An den C-2a lassen sich zwei Tonbandmaschinen, zwei Plattenspieler

und zwei Hochpegelquellen anschließen. Die Betriebsartenwahl

erfolgt mit dem mittleren Schalter der Dreiergruppe. Steht er

in Position "Phono", so muß mit dem rechts danebenliegenden

Drehschalter die Art des Phono-Anschlusses festgelegt werden.

Der Phono 2-Eingang ist ein Standardarischluß für

Moving-Magnet-Systeme mit einer festen Eingangsimpedanz von

47 kOhm. Soll ein dynamisches Abtastsystem zusammen mit dem

C-2a betrieben werden, so muß es mit den Phono 1-Anschlüssen

verbunden werden, und der Wahlschalter "Phono" muß

in der ganz rechten Stellung (MC Amp) stehen. Die Eingangsimpedanz

beträgt dann 50 Ohm. Mit Hilfe der restlichen vier Schaltstellungen

des Drehschalters wird zum einen der Phono-1-Eingang auf den

Betrieb von Moving-Magnet-Systemen umgeschaltet, zum anderen

kann die Eingangsimpedanz dieses Anschlusses dann zwischen 47,

68, 100 kOhm und 100 Ohm variiert werden.

Der dritte Knebelschalter der Dreiergruppe bestimmt die Zuteilung

der Signale an die beiden vorhandenen Tonbandaufnahme-Anschlüsse.

In seiner Mittelstellung sind die Ausgänge kurzgeschlossen.

Neben der Verbindung der Phono-, Tuner- und Aux-Eingänge

mit den "Rec.-Out"-Buchsen, gestattet er auch die

Überspielung zwischen zwei Bandmaschinen in beiden Richtungen.

Rechts neben der Knebelschaltergruppe folgen zwei Kippschalter.

Der eine erlaubt die Einschleifung eines tieffrequenten Filters,

der andere dämpft den Ausgangspegel um konstante 20 dB

ab. Dies ist vorteilhaft, um auch bei empfindlichen Endstufen

einen genügend großen Regelbereich des Lautstärkereglers

zu haben. Der Volume-Steller ist rechts außen angeordnet

und als aufwendiges Vierfach-Potentiometer ausgeführt.

Seine Widerstandsbahn ist aus leitendem Kunststoff hergestellt,

und zur Vermeidung von Störeinflüssen durch Staubeinwirkung

wurde er vollständig verkapselt.

Auf derselben Achse wie der Lautstärkeregler ist auch der

Balancesteller untergebracht. Es handelt sich ebenfalls um ein

Potentiometer; zur Kennzeichnung der Kanalgleichheit ist es

mit einer Mittelraste ausgestattet.

Ebenfalls über eine Raste in der Mittelposition verfügen

die beiden Klangregel-Potentiometer, die auf der linken Frontplattenhälfte

angeordnet sind. Stehen die Regler in dieser Position, sind

die frequenz-beeinflussenden Bauelemente der Klangreglerstufe

völlig vom Signalweg getrennt. Auch die Klangregel-Potentiometer

sind - wie der Lautstärkesteller sog."Conductive-Plastic''-Typen.

Ein Stereo/Mono-Umschalter und der Netzschalter nebst roter

Kontrolleuchte vervollständigen die frontseitige Ausstattung.

Alle Anschluß-Buchsen befinden sich auf der Geräterückseite.

Es handelt sich ausschließlich um vergoldete, sehr stabile

Cinch-Buchsen. Die Hauptausgänge sind doppelt vorhanden.

Für die Phono-Eingänge sind zwei Erdungsklemmen vorgesehen.

Daneben befindet sich noch ein Buchsenpaar, das mit "cartridge

load" bezeichnet und dem Phono1-Eingang zugeordnet ist.

Mit Hilfe von mitgelieferten Cinch-Steckern, die Kondensatoren

enthalten, kann so das Abtastsystem auch kapazitiv richtig angepaßt

werden.

Sind keine Stecker in die "cartridge-load"-Buchsen

eingesteckt, beträgt die Eingangskapazität des Phono

1-Eingangs 220 pF. Unter Zuhilfenahme dieser Information läßt

sich jede gewünschte kapazitive Anpassung durch Selbstanfertigung

von Steckern mit Kondensatoren erreichen (benötigte Kapazität

für "cartridge-load"-Stecker = gewünschte

Kapazität -220 pF).

Ebenso unkonventionell wie diese Bedienungserleichterung erscheint

der innere Aufbau. So werden zum Beispiel Kardangelenke verwendet,

um die Schaltbewegungen der Eingangswahlschalter auf die eigentlich

schaltenden Elemente, die in nächster Nähe zu den

Anschluß-Buchsen angeordnet sind, zu übertragen.

Durch diesen Aufbau erreicht Yamaha eine nahezu kabellose Signalführung

auf kurzen Wegen, die neben Hersteliungserleichterungen natürlich

auch technische Vorteile, wie geringe Streukapazitäten

und Störsicherheit, mit sich bringt.

Die Schaltung des Vorverstärkers ist extrem aufwendig konzipiert.

Im Entzerrer wird ein speziell entwickelter Doppel-FET als Eingangs-Differenzstufe

verwendet: Jede folgende Stufe wird durch eigene Stromspiegelschaltungen

gespeist; die Ausgangsstufe besteht aus 2 Emitter-Folgern in

SEPP-Konfiguration. Die gesamte Schaltung ist sehr niederohmig

konzipiert, um hohe Rauschfreiheit zu erreichen.

Darüber hinaus hat man sich bei Yamaha, noch über

den Einfluß des Abschlußwiderstandes auf das Rauschen

Gedanken gemacht und eine Schaltung zur Herabsetzung des Stromrauschens

des Abschlußwiderstandes entwickelt. Die verwendeten Bauelemente

und das Platinen-Layout unterstützen das Bestreben, einen

höchstwertigen Vorverstärker anzubieten. Es werden

spezielle, für Yamaha hergestellte Glimmerkondensatoren

eingesetzt, bei den Widerständen handelt es sich um engtolerierte

Metallfilmausführungen.

Auch dem Netzteil wurde besondere Beachtung geschenkt. Neben

einem robusten Transformator, der nicht unerheblich zum relativ

hohen Gesamtgewicht der Vorstufe (7,9 kg) beiträgt, wird,

eine aufwendige Regelschaltung, bestehend aus 12 Transistoren

und zwei Doppeltransistoren, verwendet. Die Versorgungsspannung

der empfindlichen MC-Vorstufe ist noch einmal gesondert geregelt.

Die Aufnahme- und Hauptausgänge werden relaisgesteuert

stummgeschaltet, bis sich das Netzteil nach dem Einschalten

stabilisiert hat. Um eine Verschlechterung des Rauschabstandes

bei kleinen Pegeln auszuschließen, wird die Lautstärke

vor und nach der Linearstufe geregelt. Die Linearstufe ist bis

auf die Gegenkopplung ähnlich wie der Phono-Entzerrer aufgebaut.

Meßwerte und Kommentar

|

|

MESSPROTOKOLL

VORVERSTÄRKER

Modell Yamaha C-2a

|

Testingenieur:

Renner

Datum: 24. 9. 79

Seriennummer: 3932 |

Werte aus Diagramm:

Maximale Ausgangsspannung kges = 0, 7%, f = 1 kHz

| |

|

links |

rechts |

| an 47 kOhm |

|

19,6 V |

18,8 V |

| an 4,7 kOhm |

|

18,7 V |

17,9 V |

| |

|

|

|

| |

Intermodulation |

Klirrgrad |

|

| -1 dBV |

0,015% |

* |

* |

| 1 V |

0,015% |

* |

* |

| 0,1V |

0,015% |

* |

* |

| |

|

links |

rechts |

| |

|

|

|

*nicht mehr innerhalb unserer Meßgrenzen!

| Eingangsempfindlichkeit / Impedanz / Übersteuerungsfestigkeit

fürUa = 1 V, f = 1 kHz, kges = 0,5% |

| |

|

|

|

40 Hz |

| Phono 1 MC |

0,05 mV |

50 Ohm |

40 mV |

7 mV |

| Phono 1 |

1,3 mV |

100 Ohm/50/68/100 kOhm |

500mV |

88 mV |

| Phono 2 |

1,3 mV |

50 kOhm |

500mV |

88 mV |

| Aux |

74 mV |

43 kOhm |

> 12 V |

|

| Tape (Cinch) |

74 mV |

43 kOhm |

> 12 V |

|

| Tuner |

74 mV |

43 kOhm |

> 12V |

|

| |

|

|

|

|

Änderung der Hochpegeleingangsimpedanz als F (Lautstärkesteller)

nein

Ausgangsimpedanz (f = 1 kHz)

Tape (Cinch) 52 Ohm

Output 1 kHz: 400 Ohm

30 Hz: 540 Ohm |

Minimaler Lastwiederstand < 1 Ohm |

| Frequenzbereich (1 V) |

von 1, 6 Hz bis 309 kHz (-3 dB)

von 4 Hz bis 235 kHz (-0,5 dB) |

| Balance-Steller Dämpfung |

Linkanschlag unendlich dB

Rechtsanschlag unendlich dB |

Übersprechdämpfung zwischen den Kanälen,

f = 10 kHz

| Aux (Abschl. 1 kOhm) |

78 dB |

| Tape (Abschl. 1 kOhm) |

76,5 dB |

| Phono 1 (Abschl. 1 kOhm) MM |

63,5 dB |

| Phono 1 MC |

49 dB |

Übersprechen zwischen den Eingängen

Abschluß: 10 kOhm (Hochpegel), 1 kOhm (Phono), 10 Ohm

(Phono dyn. )

| |

1 kHz |

10 kHz |

| Tuner - - - - Aux |

73,5 dB |

55 dB |

| Tuner - - - - Tape 1 |

80,5 dB |

68 dB |

| Tuner - - - - Tape 2 |

80,5 dB |

69,5 dB |

| Tuner - - - - Phono 1 (MC) |

57 dB |

57 dB |

| Tuner - - - - Phono 2 (MM) |

68 dB |

67 dB |

Ausgangsspnnung bei Einspeisung Phono 5 mV, f = 1 kHz

Tonbandausgang (Rec-Out Cinch, Abs. Wid. 50 kOhm) |

300 mV |

Fremdspannungsabstand

gemessen linear (20 Hz bis 20 kHz), Effektivwert. Einspeisung:

Phono mag. 5 mV; Phono dyn. 0,5 mV; Hochpegel 500 mV. Volume-Steller

auf 1 V bzw. -30 dBV eingestellt, dann Abschluß der Hochpegeleingänge

mit 10 kOhm, Phono mit 1 kOhm bzw. Phono dyn. mit 10 Ohm. Meßfrequenz

1 kHz.

| |

|

|

DIN-Ohrkurvenfilter |

| Hochpegel |

Ua = 1 V |

95 dB |

93 dB |

| |

-30 dBV |

74 dB |

76,5 dB |

| Phono 1 (MC) |

Ua = 1 V |

68,5 dB |

76 dB |

| |

-30 dBV |

66 dB |

73 dB |

| Phono 2 (MM) |

Ua=1V |

80,5 dB |

81,5 dB |

| |

-30 dBV |

72 dB |

73,5 dB |

Abmessungen (BxHxT) 43, 5 x 7 x 36, 5 cm |

|

Mit 19,6 bzw. 18,8 Volt erreicht der Yamaha C-2a

eine hohe Ausgangsspannung. Selbst bei niederohmigerem Abschluß

geht der verfügbare Ausgangspegel nur geringfügig

zurück. Auch in Verbindung mit unempfindlichen Endstufen

ist dies sicherlich mehr als ausreichend.

Dabei erreicht der C-2a herausragende Verzerrungswerte. Selbst

bei extrem sorgfältiger und präziser Messung konnten

wir auf unserem Spektrumanalysator keine harmonischen Verzerrungen

feststellen. Treibt man das Gerät ins Clipping und dämpft

dann nur um 1 dB ab, bleibt nur die Grundwelle übrig. Auch

bei schmalbandigster Messung ist nichts zu entdecken, was nach

harmonischen Verzerrungen aussehen könnte. Zudem trifft

dies auf alle 3 Meßfrequenzen und auf beide Kanäle

zu.

Einfacher zu erfassen sind die IM-Werte, sie ergaben sich zu

0,015% und zwar konstant von kleinen Pegeln bis zum Clipping-Punkt.

Zu hören gibt es jedoch in diesem Bereich sicherlich nichts

mehr. Hinsichtlich der Verzerrungswerte zählt der C-2a

auf jeden Fall zur absoluten Spitzenklasse. |

|

|

Verzerrungsdiagramm |

Einen ebenfalls sehr guten Eindruck hinterließ

der Bereich der Eingangsempfindlichkeit, -impedanz und Übersteuerungsfestigkeit.

Die Yamaha-Ingenieure erreichten bei hoher Empfindlichkeit (zum

Beispiel Phono 1,3 mV) eine praktisch wohl nie auszunützende

Übersteuerungsfestigkeit (Phono: 51,7 dB bei 1 kHz).

Auch die verfügbaren Eingangsimpedanzen werden genau eingehalten,

mit Ausnahme der 47-kOhm-Normimpedanz. Die Frequenzgänge

der Hochpegeleingänge erwiesen sich als linealglatt, die

Genauigkeit der Phonoentzerrung ist bis etwa 10 kHz sehr gut,

danach kommt es jedoch zu einem Abfall, der bei 20 kHz ein halbes

Dezibel ausmacht.

|

|

|

Frequenzgang

und Impedanz "Phono 2" |

|

Frequenzgang

und Impedanz "Tuner" |

Etwas aus dem Rahmen fällt die Ausgangsimpedanz

der Hauptausgänge. Zwar ist sie mit 400 Ohm recht niederohmig,

der Schrieb dieser Impedanz über der Frequenz zeigt jedoch

einen Impedanzanstieg (die Kurve fällt bedingt durch die

Meßmethode; siehe Heft 9/79) im tieffrequenten Übertragungsbereich.

|

|

|

Ausgangsimpedanzen;

oben: output, unten: tape rec. |

Die Impedanz der Aufnahmeausgänge ist hingegen

einwandfrei niederohmig und frequenzunabhängig. Einen vorbildlichen

Verlauf zeigt das Subsonic-Filter; es setzt nicht zu früh

ein, fällt dann aber sehr steil ab. Im Linearbetrieb überträgt

der C-2a Signale weit über den Hörbereich hinaus,

als obere und untere Frequenzgrenze für den 3-dB-Abfall

wurden 309 kHz bzw, 1,6 Hz ermittelt.

|

|

|

Klangregler,

Hochtonanhebung und Baßabiall nach Skalierung eingestellt |

|

Klangregler Baßanhebung

und Hochtonabfall nach Skalierung eingestellt |

|

Frequenzgang

"Subsonic Filter" |

Sinnvolle Klangregelmöglichkeiten eröffnen

die Steller für Tief- und Hochtonbeeinflussung. Durch die

ungerastete Ausführung der Regler ist ein sehr feinfühliges

Einstellen der Steller möglich. Die Frequenzgangschriebe

geben einen Überblick über die Klangbeeinflussungs-Möglichkeiten.

Gute Dämpfungswerte werden für das Übersprechen

zwischen den Kanälen erreicht. Lediglich im Phono-MC-Betrieb

liegt der Meßwert relativ niedrig, in Anbetracht der tatsächlich

in der Praxis vorkommenden Werte jedoch noch weitausreichend.

Die Übersprechdaten zwischen den Eingängen hielten

nicht ganz das übrige Niveau des Gerätes. Vor allem

bei 10 kHz ist man hier von anderen Spitzenvorstufen meßtechnisch

besseres gewohnt.

Hingegen erreichen die Fremdspannungsabstände absolutes

Spitzenklasseniveau. Vor allem auch bei Abdämpfung auf

-30 dBV werden hervorragende Daten erreicht. 72 dB im Phono-2-Kanal

suchen ihresgleichen, ebenso die 74 dB im Hochpegeleingang.

Auch der MC-Eingang ist extrem rauscharm, wenn auch hier ein

leichter Brumm in die lineare Messung miteingegangen ist, was

die vergleichenden Messungen mit einem DIN-Ohrkurvenfilter beweisen.

Die Verarbeitung und Bedienungsfreundlichkeit des C-2a machen

einen ausgezeichneten Eindruck. Als sehr praktisch erweisen

sich kleine ausklappbare Füße auf der Geräteunterseite,

die ein leicht pultförmiges Aufstellen des Vorverstärkers

erlauben.

Die Einschaltverzögerung unterdrückt Schaltknacken

bei der Inbetriebnahme sicher. Alle Regler und Schalter arbeiten

präzise, leichtgängig und frei von Störgeräuschen.

Obwohl der "Rec out"-Wahlschalter etwas gewöhnungsbedürftig

ist, bereitet die Bedienung des C-2a keine Schwierigkeiten.

Meßtechnisch betrachtet hat Yamaha, zumindest was Verzerrungsarmut

und Rauschfreiheit angeht, mit dem C-2a einen Vorverstärker

der absoluten Spitzenklasse entwickelt.

Über die klanglichen

Eigenschaften berichten wir im Hörvergleich mit dem Vorverstärker

Precision Fidelity auf den Seiten 37 und 38 in, diesem Heft.

Klaus Renner |

|

Klangliche

Beschreibung

Da in dieser Ausgabe auch der Vorverstärker Yamaha C-2a

in einem Laborbericht besprochen wurde (vergleiche Seite 24

bis Seite 29), haben wir für die klangliche Beschreibung

des Vorverstärkers Precision Fidelity C 4 den Yamaha Vorverstärker

als Vergleichsvorstufe herangezogen und auch dessen klangliche

Eigenschaften in dem folgenden Abschnitt beschrieben.

Als Programmquelle benutzten wir den Micro-Plattenspieler DDX

1000, der mit dem Tonarm Audiocraft AC 400 C ausgestattet war.

Als Tonabnehmersystem wurde das Grado Signatare III verwendet.

Als Abhöreinheit diente der Aktivlautsprecher BM 6 von

Backes & Müller. Die Programmquelle (Plattenspieler,

Tonarm, Tonabnehmersystem) war direkt an den Phono-Eingang des

jeweiligen Vorverstärkers angeschlossen, die ihrerseits

unmittelbar die BM 6 ansteuerten. Die beiden Vorstufen waren

auf identische Ausgangspegel eingemessen.

Bei den vorhandenen klanglichen Unterschieden zwischen den beiden

Vorverstärkern handelte es sich zumeist nur um Nuancen.

Die Hörjury war aber fast einhellig der Meinung, daß

diese klanglichen Unterschiede bei den vorliegenden Komponenten

etwas deutlicher zu hören waren, als dies bei dem Vorverstärker-Vergleich

conrad-johnson und AGI 511 A (siehe HIFI exklusiv Nr. 10) der

Fall war.

Den Baßbereich reproduzierte der Precision Fidelity voll

und voluminös, gleichzeitig aber in manchen Passagen auch

etwas undefinierter als der C-2a. Der Yamaha-Vorverstärker

wirkte in diesem Bereich schlanker und klarer. Tiefe Streichinstrumente

(Beispiel: C-Orgelpunkt zu Beginn von "Also sprach Zarathustra"

auf der Philipsplatte mit dem Concertgebouw-Orchester unter

Bernhard Haitink) erschienen bei der Reproduktion durch den

C-2a um eine Nuance griffiger und definierter. Die Wiedergabe

der Klangimpulse der großen Trommel am Ende von Strawinskys

"Le Sacre du Printemps" auf der Philips-Schallplatte

wurden vom C-2a ebenfalls um eine Spur deutlicher wiedergegeben.

Bei der Reproduktion eines Streicherensembles (beispielsweise

Rossinis Streichersonaten auf der Decca-Platte) durch den Precision

Fidelity wirkten die Streichinstrumente rund, plastisch und

sehr weich. Die Wiedergabe der Streicher durch den Yamaha war

sauber, markant, differenziert, brillant und außerordentlich

durchsichtig. Bei großorchestralen Aufnahmen reproduzierte

der C-2a diese ungewöhnlich analytisch. Das Klangbild war

durchsichtig, und Strukturen konnten gut erkannt werden. Hier

erzeugte der Precision Fidelity eher ein kompaktes, in manchen

Passagen ein geringfügig verwascheneres Klangbild. Bei

der Wiedergabe von Einzelinstrumenten (Keith Jarrett, Piano

auf ECM oder die Württembergischen Sonaten von C. P. E.

Bach, Cembalo auf Telefunken) wirkte der C-2a strukturiert und

in der Breite weiträumig, während der Precision Fidelity

ein kompakt homogenes Klangbild erzeugte.

Renner/KL |

|

aus HiFi exclusiv 11/1979 Seite

24 ff. und Seite 37 ff.

Herzlichen

Dank an den Nitschke-Verlag

für die Erlaubnis, diesen Artikel hier zu veröffentlichen.

|

|

|